|

二、为搞出血热而得了出血热:

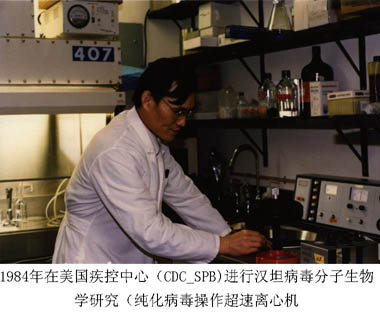

76年6月,我从脑炎组被调到出血热组,开始出血热的研究。这是朱既明教授竭力推荐所致。头几年,我与朱教授一起参加北京医疗小分队,同在西北敦煌农村呆过一段时间。朱教授对我的为人和工作能力有所了解。他告许我,在政治上要依靠党委,在业务上他将做我的后盾,有什么不明白的可与他商量。他还把当年出血热工作会议的全套资料送给我,我阅后受益非浅。当时出血热研究的主要瓶颈就是出血热病毒未能获得分离,因而严重影响了其病原学、流行病学、治疗和预防等研究进展。虽然当时有人认为引起出血热的病原可能不是病毒,而是霉菌;还有人认为是免疫方面的原因。但在我的脑海中,始终坚信:引起出血热这种疾病的病原是一种病毒,这是毫无疑问的。它就在被感染的黑线姬鼠体内,在病人身体中!另外,郭可大教授送来的资料表明,美国和韩国已经成功地在非疫区黑线姬鼠中找到可传代的出血热有关抗原,这实际上就是病毒分离成功了。在未获得正式报告前,虽不能说板上钉钉,但与我的想法不谋而合。我们加快了在疫区采集黑线姬鼠肺标本和病人血清标本的工作进程并更增加了在标本中检测、分离到出血热病毒的信心。“开门办科研”是当时的方向,这也正合我们的想法。经过几个月的准备,我们一共打包了10余件行李,包括采集鼠肺、病人血清的各种器械,能进行病毒分离、细胞培养的各种器材和设施,如:冰箱、孵箱和接种柜等,整整装了一卡车,预先托运走。“十一”一过,出差者各自带了全套行李就奔赴疫区进行工作。当年,周总理、毛主席相继去世,唐山又发生了大地震。-我们到了西安、周至那里也闹地震,为了保证同志们的安全,我们在毓兴大队干群的帮助下,在周至终南中心医院院内搭了两个抗震棚,男女各一个,以防万一使用。平常我、宋老师和胡国治同居一室,前面是一个高台阶,王树惠和张玉琴住在该院宿舍区,还有吴谦大夫住在生产大队搞临床治疗研究。每天我们白天去疫区大队,在生产队卫生员帮助下捕捉黑线姬鼠,晚上就在医院院内宿舍前的高台上把它们处死,浸泡消毒后进入医院为我们让出的临时隔离实验室内解剖取肺、肾,大部分液氮保存,小部分接种至细胞。10月底至11月上旬开始疾病流行高峰,我亲眼看到有些患病的农民兄弟们,频临死亡时痛苦的表情。其中有一个还拉着我的手对我说,要是您们发明一种药,打一针就能不得65号病就好了。所谓“65号病”就是出血热的别名,当地干群们都不爱称它是出血热。对于这种病,人们都很紧张、很恐慌,因为它的病死率比较高,特别是在流行早期和流行快结束时更是如此。在毓兴大队,我连续看到五个病人(屋前屋后)相继去世后,真的,我心里也开始“毛”了。我们与卫生员一起在田里翻草垛、翻玉米秸捕老鼠,比一般老百姓与鼠类接触多得多,特别是我见到老鼠,千方百计要把它逮着,决不会让它随意跑掉,感染的机会更多,万一得了出血热怎么办?与同事们谈起,大家感到没有特异的预防方法,只有注意带口罩、帽子和手套以及扎紧裤腿和袖口就是了。但这些预防方法对我与宋老师来说已经太晚了,病毒早已进入身体了,发病是不可避免了!11月中,宋老师经常说身体发紧、发冷,自己也不时查一查尿蛋白,吃一些单参片(预防和治疗)希望排除出血热,但恶运还是光顾了他。11月20几号送走胡国治(因事回家)后,他在集市买了些虾米给大家吃,自己回宿舍后就坚持不住了。经卫生院医生和我们的吴谦大夫(上已提及在毓兴搞临床研究的同事)诊断为出血热,“头痛欲裂”是他最严重的体征。由该院向公社、县及省上各级有关领导(特别是卫生部门的领导)报告宋患病的消息,由我打电话报告我所领导。我腾出宿舍为他做专用病房,与该院防疫员老马大夫住在一起。省、县和公社三级成立了医疗小组,周至县医院的刘主任和西安医大的张成文教授等名家也在其中,有一个我们熟悉的小胡大夫负责主治,卫生员论流三班倒,管量血压、收集尿量、吃药和打针等。当时,我特别忙,一是接待来访者(各级领导、当地的同事;二是参与护理,特别是他上厕所往往需要较多时间;三是与北京所里联系。这最后一桩是最花精力的,现代人很难体会当时打一个电话的艰辛,我给北京打电话,晚上7点挂上电话,一直待在电话机傍,不敢离开半步,等呀等,等呀等,直等到次日7点才接通,而且音质非常不好,需要大喊,否则对方听不到。我记得那天是周鑫海同志接的电话,他说知道了,马上向党委汇报。而后,我只好再耐心等待,期盼他们的到来!我已经感到有点不舒服了,整天咳嗽,有点畏寒,像是感冒,但感到与以前的感冒不一样,有点凶险。28号晚,总算等来了李友林所长和宋老师的家属,还有协和医院传染科李邦其教授等人以及一些当时紧缺的药品如氨苄青霉素和人血浆等,安排完他们在旅社住宿以后,我就感到不行了,李所长马上叫我回去休息。当天晚上,我的体温达到39度以上,躺在床上已经有点迷糊了,只感到老马叫了一批人把我连被褥一起抬到一间院里为我单独设立的病房中,也按特护要求给予治疗和护理。在几天高烧(有时达摄氏40度以上),用物理方法始终不退烧以后,一是领导征求我的意见,是否把我拉到西安去,我知道张成文教授所在西安医大一院,是国内治疗出血热最有经验的单位之一,去那里当然很好,但是这与我们向群众宣传的,得病了要“三早一就”的治疗原则相悖,其中“一就”就是就地治疗,所以我与宋老师都不同意去。二是医疗小组就是否使用考的松之事进行了讨论(卫生员告许过我),最后,所里领导尊重当地大夫和我本人意见决定使用。用药后第二天,我的体温就降了下来,感觉身体轻松一些,但整个病情反而加重了(与教科书上所写完全一样):恶心呕吐厉害,吃什么吐什么,有时想到什么就感到恶心;心里烦躁不安,对噪声十分反感,据说血压也不稳定。有一天夜里,突然发现许多大夫、护士、同事及我的爱人围在我的病床边,护士给我量血压和挂针,我清楚这可能是与血压偏低有关。此外,全身乏力,甚至坐起来吃药、吃食物也会大汗淋漓。老实说,对于病我心里并不着急,这得益于毛主席曾给王观澜同志生病时的提示,即“既来之,即安之,自己完全不着急……”的话,很管用。其实遇到任何难题和挫折都应采取耐心的态度,相信都是可以克服和弥补的。在生病期间,受到各级领导和同事们的关心和慰问,更不要说一起出差的同事了。党委书记打来电报“好好休息、加强营养、回去报销”的嘱咐,以及刘崇柏为首的咸阳肝炎出差组,不仅从咸阳来终南看望我,还亲自在当地小河沟中捕捞小鱼小虾,为我加强营养;还有同事去很远地方背矿泉水回来为我(烧水)喝(高烧病人想象中矿泉水很清凉,喝起来舒服!)。事小情谊重,真令我和家属以及在场的同事十分感动!大约经过一个星期的低血压、少尿期,就开始进入多尿期(尿量达1万多毫升),病情开始好转。在1977年1月16号左右,我、我爱人和王树惠、张玉琴等人才经西安返回北京。 76年6月,我从脑炎组被调到出血热组,开始出血热的研究。这是朱既明教授竭力推荐所致。头几年,我与朱教授一起参加北京医疗小分队,同在西北敦煌农村呆过一段时间。朱教授对我的为人和工作能力有所了解。他告许我,在政治上要依靠党委,在业务上他将做我的后盾,有什么不明白的可与他商量。他还把当年出血热工作会议的全套资料送给我,我阅后受益非浅。当时出血热研究的主要瓶颈就是出血热病毒未能获得分离,因而严重影响了其病原学、流行病学、治疗和预防等研究进展。虽然当时有人认为引起出血热的病原可能不是病毒,而是霉菌;还有人认为是免疫方面的原因。但在我的脑海中,始终坚信:引起出血热这种疾病的病原是一种病毒,这是毫无疑问的。它就在被感染的黑线姬鼠体内,在病人身体中!另外,郭可大教授送来的资料表明,美国和韩国已经成功地在非疫区黑线姬鼠中找到可传代的出血热有关抗原,这实际上就是病毒分离成功了。在未获得正式报告前,虽不能说板上钉钉,但与我的想法不谋而合。我们加快了在疫区采集黑线姬鼠肺标本和病人血清标本的工作进程并更增加了在标本中检测、分离到出血热病毒的信心。“开门办科研”是当时的方向,这也正合我们的想法。经过几个月的准备,我们一共打包了10余件行李,包括采集鼠肺、病人血清的各种器械,能进行病毒分离、细胞培养的各种器材和设施,如:冰箱、孵箱和接种柜等,整整装了一卡车,预先托运走。“十一”一过,出差者各自带了全套行李就奔赴疫区进行工作。当年,周总理、毛主席相继去世,唐山又发生了大地震。-我们到了西安、周至那里也闹地震,为了保证同志们的安全,我们在毓兴大队干群的帮助下,在周至终南中心医院院内搭了两个抗震棚,男女各一个,以防万一使用。平常我、宋老师和胡国治同居一室,前面是一个高台阶,王树惠和张玉琴住在该院宿舍区,还有吴谦大夫住在生产大队搞临床治疗研究。每天我们白天去疫区大队,在生产队卫生员帮助下捕捉黑线姬鼠,晚上就在医院院内宿舍前的高台上把它们处死,浸泡消毒后进入医院为我们让出的临时隔离实验室内解剖取肺、肾,大部分液氮保存,小部分接种至细胞。10月底至11月上旬开始疾病流行高峰,我亲眼看到有些患病的农民兄弟们,频临死亡时痛苦的表情。其中有一个还拉着我的手对我说,要是您们发明一种药,打一针就能不得65号病就好了。所谓“65号病”就是出血热的别名,当地干群们都不爱称它是出血热。对于这种病,人们都很紧张、很恐慌,因为它的病死率比较高,特别是在流行早期和流行快结束时更是如此。在毓兴大队,我连续看到五个病人(屋前屋后)相继去世后,真的,我心里也开始“毛”了。我们与卫生员一起在田里翻草垛、翻玉米秸捕老鼠,比一般老百姓与鼠类接触多得多,特别是我见到老鼠,千方百计要把它逮着,决不会让它随意跑掉,感染的机会更多,万一得了出血热怎么办?与同事们谈起,大家感到没有特异的预防方法,只有注意带口罩、帽子和手套以及扎紧裤腿和袖口就是了。但这些预防方法对我与宋老师来说已经太晚了,病毒早已进入身体了,发病是不可避免了!11月中,宋老师经常说身体发紧、发冷,自己也不时查一查尿蛋白,吃一些单参片(预防和治疗)希望排除出血热,但恶运还是光顾了他。11月20几号送走胡国治(因事回家)后,他在集市买了些虾米给大家吃,自己回宿舍后就坚持不住了。经卫生院医生和我们的吴谦大夫(上已提及在毓兴搞临床研究的同事)诊断为出血热,“头痛欲裂”是他最严重的体征。由该院向公社、县及省上各级有关领导(特别是卫生部门的领导)报告宋患病的消息,由我打电话报告我所领导。我腾出宿舍为他做专用病房,与该院防疫员老马大夫住在一起。省、县和公社三级成立了医疗小组,周至县医院的刘主任和西安医大的张成文教授等名家也在其中,有一个我们熟悉的小胡大夫负责主治,卫生员论流三班倒,管量血压、收集尿量、吃药和打针等。当时,我特别忙,一是接待来访者(各级领导、当地的同事;二是参与护理,特别是他上厕所往往需要较多时间;三是与北京所里联系。这最后一桩是最花精力的,现代人很难体会当时打一个电话的艰辛,我给北京打电话,晚上7点挂上电话,一直待在电话机傍,不敢离开半步,等呀等,等呀等,直等到次日7点才接通,而且音质非常不好,需要大喊,否则对方听不到。我记得那天是周鑫海同志接的电话,他说知道了,马上向党委汇报。而后,我只好再耐心等待,期盼他们的到来!我已经感到有点不舒服了,整天咳嗽,有点畏寒,像是感冒,但感到与以前的感冒不一样,有点凶险。28号晚,总算等来了李友林所长和宋老师的家属,还有协和医院传染科李邦其教授等人以及一些当时紧缺的药品如氨苄青霉素和人血浆等,安排完他们在旅社住宿以后,我就感到不行了,李所长马上叫我回去休息。当天晚上,我的体温达到39度以上,躺在床上已经有点迷糊了,只感到老马叫了一批人把我连被褥一起抬到一间院里为我单独设立的病房中,也按特护要求给予治疗和护理。在几天高烧(有时达摄氏40度以上),用物理方法始终不退烧以后,一是领导征求我的意见,是否把我拉到西安去,我知道张成文教授所在西安医大一院,是国内治疗出血热最有经验的单位之一,去那里当然很好,但是这与我们向群众宣传的,得病了要“三早一就”的治疗原则相悖,其中“一就”就是就地治疗,所以我与宋老师都不同意去。二是医疗小组就是否使用考的松之事进行了讨论(卫生员告许过我),最后,所里领导尊重当地大夫和我本人意见决定使用。用药后第二天,我的体温就降了下来,感觉身体轻松一些,但整个病情反而加重了(与教科书上所写完全一样):恶心呕吐厉害,吃什么吐什么,有时想到什么就感到恶心;心里烦躁不安,对噪声十分反感,据说血压也不稳定。有一天夜里,突然发现许多大夫、护士、同事及我的爱人围在我的病床边,护士给我量血压和挂针,我清楚这可能是与血压偏低有关。此外,全身乏力,甚至坐起来吃药、吃食物也会大汗淋漓。老实说,对于病我心里并不着急,这得益于毛主席曾给王观澜同志生病时的提示,即“既来之,即安之,自己完全不着急……”的话,很管用。其实遇到任何难题和挫折都应采取耐心的态度,相信都是可以克服和弥补的。在生病期间,受到各级领导和同事们的关心和慰问,更不要说一起出差的同事了。党委书记打来电报“好好休息、加强营养、回去报销”的嘱咐,以及刘崇柏为首的咸阳肝炎出差组,不仅从咸阳来终南看望我,还亲自在当地小河沟中捕捞小鱼小虾,为我加强营养;还有同事去很远地方背矿泉水回来为我(烧水)喝(高烧病人想象中矿泉水很清凉,喝起来舒服!)。事小情谊重,真令我和家属以及在场的同事十分感动!大约经过一个星期的低血压、少尿期,就开始进入多尿期(尿量达1万多毫升),病情开始好转。在1977年1月16号左右,我、我爱人和王树惠、张玉琴等人才经西安返回北京。

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

|